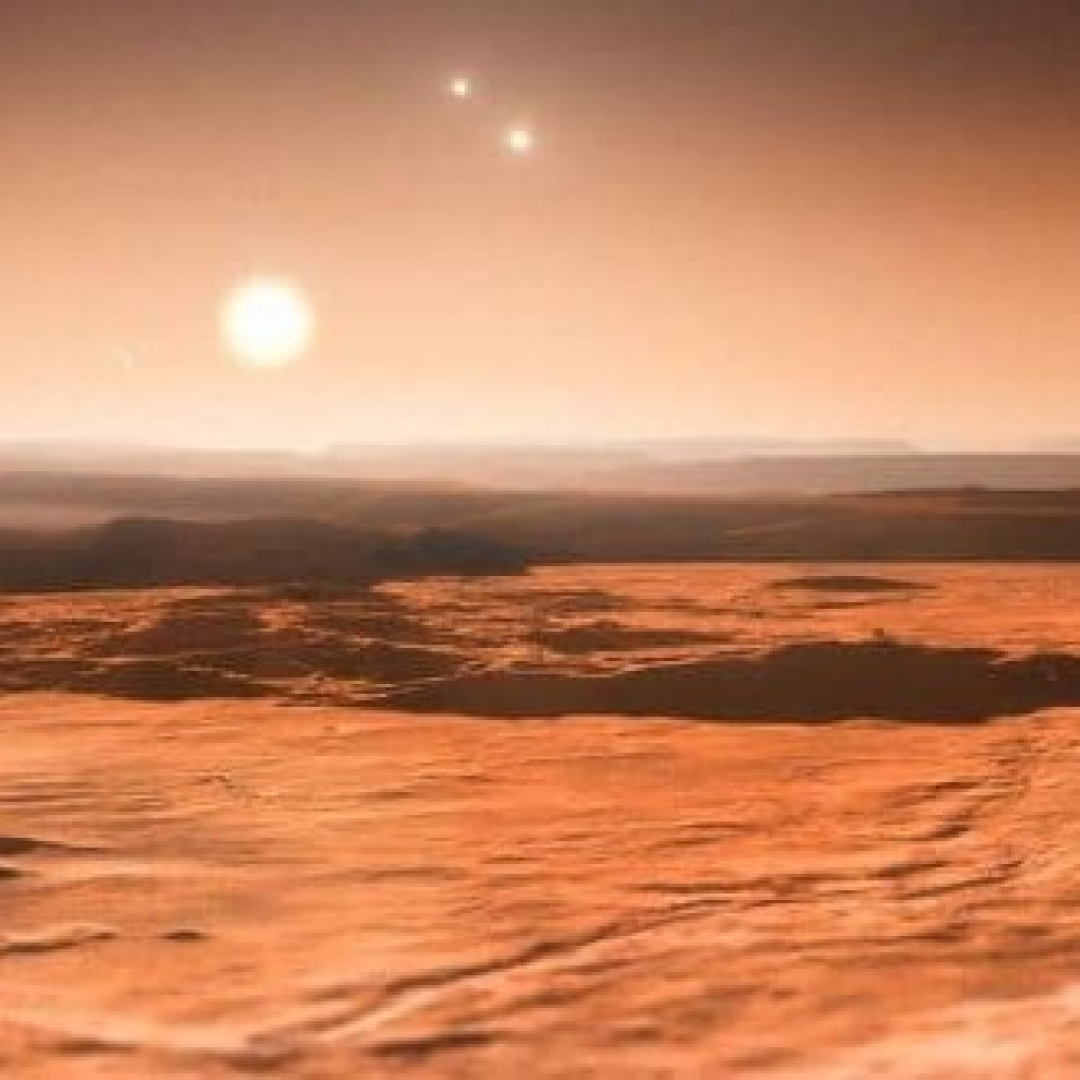

I tre soli di Severitas erano alti dietro di me mentre saltavo tra gli istmi che le loro gravità avevano creato nel lago vicino alla mia catapecchia. Con questa configurazione degli astri, l’acqua del pianeta creava degli strani giochi: affioravano pezzi di fondale inesplorato e relitti dell’Era dell’Esplorazione, distanti ormai diversi decadi, e io ci sguazzavo nella rivendita dei pezzi che trovavo.

È altrettanto vero che i soli rimangono così per poche ore severitiane! Se i pelligatti guardano altrove e le maree non fanno scherzi, sarò abbastanza fortunato da trovare qualcosa di utile. Ho bisogno di crediti per mandare avanti la baracca, stavo pensando, scrutando dietro ogni roccia emersa.

Il bottino fino a quel momento era magro: un’elica di titanio semicorrosa dai parassiti che infestavano il lago; una scheda della plancia di un hovercraft, arrivata là probabilmente con una delle trombe d’aria del periodo piovoso – con un po’ di fortuna avrei potuto sistemarla o riadattarla per qualche altro macchinario; e anche pezzi di lamiera ammucchiati per costruire forse un’altra stanza. Ma niente che poteva essere effettivamente commerciabile.

Le mangrovie autoctone nascondevano sempre dei tesori. Crescevano proprio nel mezzo dell’enorme specchio d’acqua, ma senza un hovercraft, una barca o una maledettissima chiatta era impossibile per me raggiungerle. Ma oggi la gravità mi viene in aiuto! Secondo il mio stellium l’anomalia durerà per altre tre ore severitiane, pensai mentre guardavo l’orologio legato al polso con tutte le sveglie del caso, e se tutto va bene ho il tempo per esplorare quegli alberi dannati dal Fato: magari riporto a casa la ghirba.

Mi sistemai il gibernaggio, pesante degli attrezzi di rilevazione contenuti nelle sue tasche posizionate strategicamente lungo le cinte; non avevo più spazio per aggiungerne altre e ogni centimetro disponibile era fondamentale. Presi un sorso dalla cannuccia collegata al camelback saldamente legato ai lombi e il contenuto mi diede un po’ di vigore; la bevanda energetica miscelata da quel matto scatenato di Mjörn faceva magie al corpo stanco. C’è da dire però che quella canaglia sta diventando rapidamente un rincoglionito, ché la vita fuori dalla colonia invecchia anche la più temprata delle anime. Devo cercare di carpire il segreto delle sue erbe prima che finisca per avvelenarmi con una dose sbagliata di questa o quella radice.

Con pochi balzi raggiunsi infine l’intreccio delle mastodontiche radici dei primi alberi. Di lì in poi avrei dovuto triplicare la mia attenzione: gli insetti che si annidavano nel legno avrebbero potuto scavare il materiale della mia tuta antiradiazioni e fare i loro porci comodi con il mio corpo, come deporre le uova nelle natiche o, il Fato non avesse mai voluto, succhiarmi via il seme direttamente dai testicoli. Feci un profondo respiro, un altro sorso e saltai in mezzo. Passai velocemente dalla penombra all’oscurità più totale; nonostante i tre soli, l’intreccio di liane, foglie morte e alghe era così fitto da costringermi ad accendere le torce che avevo in petto e sui guanti della tuta. Avevo un piccolo laser che mi permetteva di incidere e tagliare le sezioni di vegetazione più piccole, ma là dove la tecnologia non poteva, la forza bruta e un machete ben affilato potevano ben di più. Così mi aprii la strada per una sezione del perimetro esterno della macchia arborea. Vagai per quella che mi sembrava poco più di una mezz’ora severitiana; non potevo controllare l’orologio, un po’ perché ero impegnato a non cadere nelle pozze d’acqua sotto le radici, che potevano essere di pochi centimetri o di centinaia di metri, un po’ perché era completamente insudiciato dalle secrezioni di alcune piante a me sconosciute che, una volta tagliate, spruzzavano della melma giallognola fortunatamente inerme. L’unica cosa che mi indicava il passare del tempo erano le vibrazioni emanate dal cronometro, impostato per ogni quarto d’ora severitiano. Fino a quel punto mi sembrava di averne sentiti solo due.

Infine incontrai qualcosa di tanto interessante quanto singolare: un motore a scoppio da barca. Fu davvero un caso, ci inciampai finendo incastrato in mezzo alle liane appiccicose. Il rumore che però il mio stivale fece contro quell’oggetto mi fece indagare.

Per tutte le lune di questo dannato sistema trisolare, l’antiquariato è sempre di moda, pensai, mentre cercavo un modo per disincastrare il motore e appenderlo all’esoscheletro della tuta. Sarà un miracolo se riesco a uscire da qui incolume e con questo coso illeso, ma se tutto va come deve andare, forse ci faccio dei bei crediti sonanti!

Riuscii a liberarlo facilmente dalla vegetazione poggiata sopra. Non fu altrettanto facile tagliare le radici attorno, ma con un’altra mezzora di sudore e bestemmie, quel motore era saldamente ancorato alla mia schiena. Gli diedi giusto una soppesata e un controllo generale: alla luce delle torce sembrava in buone condizioni, forse c’era anche un po’ di carburante all’interno. Avrei dovuto solo sostituire l’elica: una delle pale era davvero messa male, tra la ruggine che stava corrodendo la faccia e ne comprometteva la spinta, così come le tacche lungo il dorso e la lama.

Per il Fato, è ingombrante! Cosa non si fa per due dannati soldi, stavo elaborando tra me e me, quando sentii un grugnito. Non sembrava troppo distante, forse duecento metri.

Già dal ritrovamento dei motore i miei sensi mi avevano messo in allerta. Ultimamente mi succedeva troppo spesso, forse perché ero alla quarta evasione, o forse stavo invecchiando; fatto sta che un prurito allo stomaco mi diceva di prendere la mia vecchia carcassa e di levarmi velocemente dal culo di quell’allegro stagno.

Eppure il rumore appena sentito mi sembrava in qualche modo familiare.

Eccolo di nuovo! Sì, sembra di una donna!

Ennesimo sorso dalla cannuccia e, cercando di fare meno rumore possibile, mi avvicinai a quella che mi sembrava la fonte. Poche decine di passi e il groviglio di schifo si apriva in una piccola radura con un ancor più piccolo specchio d’acqua. I raggi dei soli arrivavano a malapena, ma si poteva vedere tutto intorno una spiaggia dove le radici delle mangrovie affondavano. A prima vista poteva essere invitante, ma sapevo benissimo che sotto a quella sabbia potevano annidarsi decine di bestie, grosse anche quanto me, pronte a tendere un agguato a qualsiasi sprovveduto che avesse messo piede sui loro orrendi corpi sommersi.

E sembrava che così era stato. A poche decine di metri da me potevo vedere il corpo apparentemente esanime di un blattoide, un essere che ricordava uno scarafaggio terrestre, ma grosso quanto un essere umano. Solitamente non sono pericolosi, se non hanno fame. Ma hanno sempre fame. E le loro fauci possono facilmente masticare la carne umana indifesa.

A questo blattoide però era andata piuttosto male. Da dove ero, potevo vedere un bel buco che passava da parte a parte il torace. Il corpo esanime e marcescente gravava ora su un essere umano e, apparentemente, questi non riusciva a liberarsene.

Per quanto i miei sensi da sopravvissuto mi dicessero ancora di andarmene, mi sarei poi sentito una merda ad abbandonare un altro fuggiasco all’impietosa sorte che lo attendeva. Così, machete saldamente ancorato alla mano, mi avviai verso quei corpi stretti in quel singolare abbraccio.

Durante il cammino, mi accorsi dell’arma che aveva utilizzato l’attaccato: una pistola-crivella, di quelle che si trovano dentro la Colonia, a caro prezzo; il fascio di energia è molto breve, ma sfonda qualsiasi cosa incontri; la sua potenza si fa pagare cara però, dato che hai solo il colpo in canna e poi devi aspettare che si raffreddi e infine devi ricaricare.

«Quando ti sei stufato di vedermi scopare questo insetto, potresti anche darmi una mano!» inveì una voce di donna.

«Oh merda! Hellen!» esclamai, precipitandomi e scansare il corpo del blattoide.

Insieme, in poco tempo, avemmo ragione sul peso di quell’insetto e l’aiutai a rialzarsi.

Hellen era davvero una gran pezzo di donna: la carnagione olivastra del viso e i capelli mossi neri incorniciavano delle labbra carnose e degli occhi castano scuri dal taglio obliquo. Il corpo, nonostante la tuta antiradiazioni, mostrava delle forme generose e forti al contempo, segno di una persona abituata a questo tipo di avventure.

«Dimmi te se il pelligatto non m’inganna! Hellen, maledetta serpe-ombra!» le dissi, abbracciandola. «Di nuovo libera, eh?»

«Potrei dire altrettanto, bastardo!» rispose, dandomi un pugno inaspettato sullo stomaco. «A quanto siamo? Cinque evasioni? Sei?»

«No no, questa è la quarta. E ne ho anche abbastanza, se vuoi sapere la mia» risposi, massaggiandomi dove mi aveva colpito. Bastarda, la tipa ha messo su altra massa muscolare. Vedrai che è entrata in possesso di quelle sostanze che usano le guardie della Colonia. «Tu piuttosto! Icore di blattoide a parte, vedo che la tua tuta è piuttosto nuova. Hai scuoiato qualche novellino?»

I suoi occhi si chiusero a fessura, squadrandomi di sotto in su. «Qualcosa del genere.»

Nel girarsi, continuò: «Vieni, ho qualcosa che forse può fare al caso tuo.»

«Aspetta, sciapa! Come mai da queste parti?» le chiesi, inseguendola. «L’ultima volta che ho avuto tue notizie, si parlava di te a nord della Colonia, dalle parti del settore Globus. O forse era il settore Europa? Boh, non ricordo. Non qui, comunque.»

«Un fuggitivo deve adattarsi, lo sai meglio di me» mi disse, molto vagamente, senza voltarsi o rallentare.

Mi condusse di nuovo in mezzo al legno. Sembrava stesse ripercorrendo a ritroso un sentiero che si era creata con qualcosa di grosso, tipo una sega-laser o qualcosa del genere, ma che al momento non le vedevo indosso. Poche decine di passi ed eravamo in un piccolo bacino; incagliata da una parte c’era una barca hovercraft.

«Azz, bel colpo, Hellen!» mi complimentai.

«Bel colpo un cazzo.» inveì, storcendo la bocca. «La plancia è distrutta e il motore antigravità è solo un ricordo. In compenso vedo che tu porti qualcosa che può tornare utile a questa causa.»

Stava evidentemente riferendosi al motore a scoppio che avevo attaccato al gibernaggio.

«Aspetta, dolcezza. Questa è tecnologia antica, non penso che possa sopportare il peso del kevlar di quel coso.»

«Tu fidati di me e attacca quel pezzo di ferraglia all’hovercraft. Ma prima aiutami a metterlo in acque più profonde.»

Levata la barca dalle radici che la tenevano ferma, questa scivolò verso l’acqua. Fortunatamente lo scafo, seppur abbozzato, non presentava nessuna falla lungo tutto il perimetro, quindi non affondò.

Saltai a bordo e mi diressi a poppa, controllando il pescaggio prima di cercare di agganciare il vecchio motore allo specchio. La ventola affondava quel tanto che bastava. Con l’aiuto di Hellen, feci una revisione veloce prima di tirare l’asta di accensione.

«Questo motore è insieme per miracolo» sentenziai. «Se si accende, e non è detto che lo faccia, potremo andare solo al minimo. Inoltre il carburante puzza di migliaia di pelligatti tumefatti. In altre parole è vecchio e probabilmente ha ingolfato il tutto.»

Hellen mi guardò un momento con fare dubbioso, dopo di che si avvicinò alla radice di una mangrovia e srotolò una liana, che poi portò sopra al serbatoio.

«La secrezione di queste piante è densa, ma la composizione è simile alla vecchia benzina che si utilizzava sulla Terra. Magari riusciamo a non distruggere tutto.»

«Fermati, matta!», le bloccai la mano mentre stava per attivare il laser. «Questo è un pezzo di antiquariato che vale tanti crediti quanto pesa. Se me lo rompi mi devi un mucchio di soldi.»

«Tranquillo, idiota.» si divincolò lei, «sono giorni che vado in cerca di questa barca e ho già un compratore. Se mi aiuti a portargliela, dividiamo tutto a metà.»

Tutto a metà? La barca vale molto di più del motore. Forse l’icore del blattoide le ha dato alla testa.

Ma rimasi in silenzio, annuendo e basta.

Lei quindi capitozzò la liana e versò un po’ della secrezione dentro il motore. Diedi qualche accelerata a vuoto per far girare il nuovo carburante, tirai la leva d'accensione tre o quattro volte senza risultato. Guardai in viso la mia compagna: aveva ancora lo sguardo convinto di chi si sentiva senza dubbio nella ragione. Allora feci un altro paio di tentativi. Al terzo, dopo una gran nuvola di fumo e un tremolio sinistro, il motore si accese.

«Te ne devo dar atto, oggi mi hai insegnato qualcosa!» le dissi quando il minimo del motore si stazionò.

«Come sempre, stronzetto!» mi canzonò, mettendosi a prua e levandosi il gibernaggio. «Ora segui le mie indicazioni che magari usciamo da qui prima che l’anomalia gravitonica ci affoghi.»

Il viaggio fu molto lento, tanto che cominciai davvero a temere che un’onda anomala potesse sommergerci da un momento all’altro, anche perché andammo a sbattere spesso in banchi di sabbia, rocce e radici sommerse, ma in un modo o nell’altro, grazie all’intuito nato da giorni e giorni di survivalismo in questo pianeta maledetto dai pelligatti, riuscimmo a condurre fuori da quella foresta maledetta dal Fato la barca e le nostre ossa.

Pochi minuti dopo, l’acqua cominciò a riprendere marea. Uno dei soli stava tramontando, creando dei giochi di luci all’orizzonte in netto contrasto con il cielo limpido ancora illuminato dagli altri due astri. Un altro, entro le prossime due ore, sarebbe tramontato, rendendo così le piante meno soggette ad assorbire le radiazioni e a produrne di rimando. In questo pianeta si campa tranquilli solo quando c’è un sole nel cielo. Devi solo abituarti all’assenza della notte.

«Non può andare un po’ più veloce quell’anticaglia?» chiese spazientita Hellen, controllando convulsamente il suo orologio, che a differenza del mio era un oloschermo proiettato da un bracciale sull’avambraccio sinistro.

«Te l’ho detto. Sta insieme per miracolo. Se provo a dare un po’ di gas è probabile che faccio saltare tutto. Se hai un appuntamento con questo tizio, dovrà mettersi comodo e aspettare qualche minuto in più.»

Il resto del viaggio passò piuttosto silenzioso, con Hellen che mi indicava con pochissime parole dove svoltare, orientandosi con il computer che aveva nel bracciale. Infine arrivammo a un affluente che, dopo poche decine di metri, dava in una grotta. Dovemmo attraccare alla bell'e meglio, cercando di non distruggere lo scafo.

Nello scendere, dissi alla mia compagna: «Spero tu abbia modo di riportarmi a casa, perché con Efeso, il sole che rimarrà su, usciranno le aquile-toro. Non me la sento di diventare la cena di quelle bestie.»

«Tu non preoccuparti. Finita questa trattativa, penso a tutto io» rispose lei, girandosi di scatto verso il buio della grotta. Ci furono una serie di flash e Hellen di rimando ne fece altri. Momenti di buio, e poi altri flash.

«Il compratore ha notato che ho di più di quello che mi ha chiesto e che non sono sola. Devi fidarti di me a lasciare condurre le trattative a me.»

«Bè, ok» le risposi sardonico.

Passarono altri istanti di silenzio in cui lei mi guardò negli occhi come se avessi dovuto fare qualcosa.

«Da sola, idiota!» inveì a bassa voce.

«Eh sì, e chi mi assicura che non prenderai il tutto e...» ma non mi fece finire la frase che si tolse il bracciale con oloschermo e me lo mise in mano.

«Qui ho tutta la mia vita: gli orari di ogni singolo contatto che ho dentro e fuori la Colonia, le coordinate delle mie risorse primarie, dei miei rifugi, dei miei punti di osservazione e delle bestie che caccio. Se non torno tra un quarto d’ora terrestre, vattene con questo e sfrutta quello che vuoi. Adesso vedi di uscire da qui. Là c’è un cunicolo che porta a un radura riparata; aspettami là.»

Il tono e la spinta che mi diede alla fine del discorso non mi lasciarono modo di controbattere. Lei si girò e con le torce che aveva sul petto fece altri flash in direzione del buio. Così io mi allontanai nella direzione indicatami.

Trovai facilmente il budello scavato dall’acqua e lo seguii per pochi passi, ancora un po’ stordito dalla piega degli eventi di quella giornata. Dietro di me cominciai a sentire delle voci indistinte, troppo basse per poter capire di cosa stessero parlando. Ancora pochi metri e mi ritrovai in un’apertura della grotta: la luce di Efeso illuminava l’ambiente.

Però che strana forma che ha l’entrata di questa grotta. E questi solchi in terra. Sembrano quasi…

Non feci in tempo a finire il pensiero che da sopra di me si abbassarono tutt'attorno delle sbarre a bloccarmi qualsiasi via di fuga.

Gettai a terra il computer di Hellen, maledicendola a denti stretti. Per il Fato, ecco perché tutte quelle cose non mi tornavano! I rampicanti appoggiati sopra al motore e non cresciuti attorno; il corpo già in decomposizione del blattoide; non ha nemmeno raccolto la pistola-crivella! E quei muscoli poi. Quella troia è in combutta con la Colonia. E io sono caduto in una cazzo di trappola!

Afferrai il machete che avevo ancora appeso alla cintura e provai a colpire le sbarre che mi tenevano imprigionato, ma andò subito in frantumi. Maledizione! Ossidonio! Questo neanche il laser lo intacca!

Le vibrazioni dovute al colpo fecero svanire parte dell’ologramma che faceva da falso tetto di roccia sopra di me, rivelando una tettoia di titanio e ossidonio, con il logo della Colonia ben visibile e che quasi si prendeva gioco di me.

«Bene bene. Dimmi te se non abbiamo qui uno dei più grandi fuggiaschi della Prima Colonia di Severitas!» sentii dire da una voce oscurata da un casco, dietro di me. Mi girai: da dove ero venuto, comparì un tipo in tecnoarmatura con gli stemmi della Colonia, grosso come nessun uomo poteva essere come la natura l’ha voluto. Dietro di lui lo seguiva Hellen, lo sguardo abbassato.

Da una botola, a pochi passi da me, calarono altri due guardiani della Colonia. L’armatura scura come la notte degli abissi siderali era foriera di dolore.

«Ti prego, non lottare» si permise di dirmi stancamente Hellen. «Fatti fare l’iniezione, il torpore durerà poco».

I caschi non mi permisero di vedere i volti delle guardie. Gli stronzi hanno imparato a conoscermi; sanno che io faccio una visita a chi mi tocca prima che abbandoni la Colonia e non si fanno riconoscere. Ma ho i miei metodi.

Mi sganciai il gibernaggio dalla schiena insieme all’esoscheletro, impostai la potenza del laser della tuta al massimo e guardai i due colossi che mi stavano venendo a fare l’iniezione. Cazzo, questa tecnoarmatura non la conosco. Deve essere arrivata roba nuova dalla Stazione Orbitante Interplanetaria. Bene, vuol dire nuova tecnologia e nuovi metodi di evasione.

Uno ormai era su di me. Quando allungò la mano per afferrarmi alla spalla, io scattai di lato e gli salii sulla schiena. Puntai il laser alla base del collo, dove mi sembrava che l’armatura fosse meno spessa.

E così era. Vidi la pelle cauterizzata dal fascio di energia e ci infilai il dito, aprendo la ferita. Tanto mi basta, pezzo di merda.

Il secondo omone mi afferrò al collo e mi sbattè a terra. Sentii tutte le ossa della colonna vertebrale e parte di quelle della cassa toracica scricchiolare. La mia vista era offuscata dal dolore e quasi non percepii il siero che mi iniettarono con una pistola, alla base del collo. E così cominciò il torpore, una sensazione data da quella droga contenuta nella siringa. Senti come uno sciame intero di insetti che ti cammina sotto pelle, nelle budella, dietro alle palpebre, e hai questa tremenda sensazione finché il fegato non smaltisce quello schifo e allora ti risvegli.

Prima di essere del tutto preso dal formicolio, il tipo vicino a Hellen mi sbeffeggiò, dicendomi: «Buon viaggio di ritorno alla Colonia, Guglielmo da Vinci.»